It was sometime in the summer of 2005 when my mother mentioned, almost in passing: ‘There’s a new crime series on TV. It’s really good.‘ That was all I needed to hear. I had been allowed to watch Murder, She Wrote and Columbo with her from the age of eight, and by my teenage years I had worked my way through nearly all of Agatha …

Author: Petra

The Origins of Englishness

Midsomer Murders is English nostalgia at its best. Cosy, rural, pastoral countryside…. if it weren’t for the murders. This is not a ‚Midsomer-only’ this but is the classic setting for English cosy crimes, including Agatha Christie’s Miss Marple and Hercule Poirot en excellence. But Midsomer Murders goes one step further – and that’s why Betty Whittingale described Caroline Graham’s Barnaby novels as ‚Agatha Christie on …

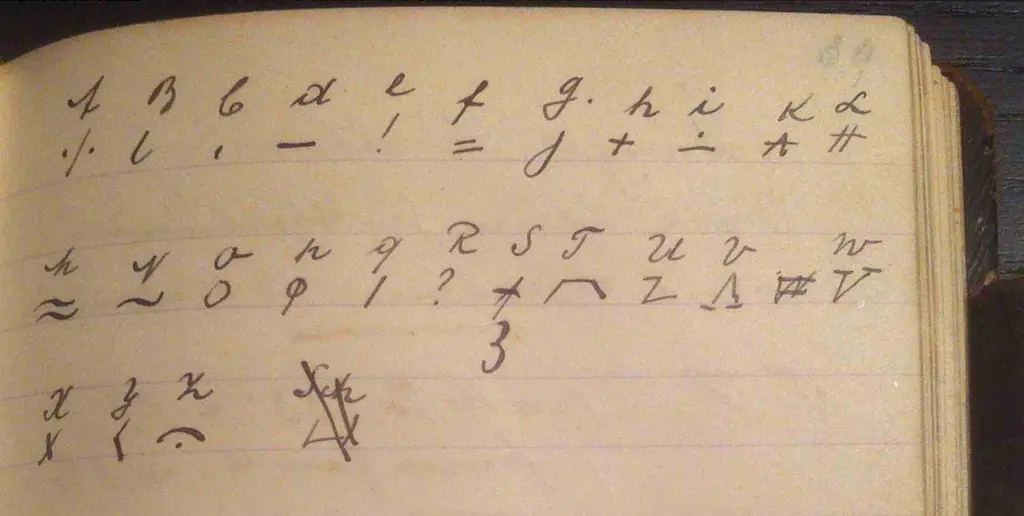

OT: Unbekannte Geheimschrift

Diese Geheimschrift hat nur indirekt mit Ockenheim zu tun. Genau genommen nur die Tatsache, dass sie dem Notizbuch eines Ockenheimers entnommen wurde. Nämlich dem Notizbuch meines Uropas Nikolaus Weinheimer. In dem (spätestens ab) 1903 bis 1924 geführten und nur sporadisch gefüllten Notizbuch finden sich vorwiegend landwirtschaftliche Angaben: Wo welche Pflanzen gekauft wurden, wann was geerntet wurde und wie die Ernte ausfiel, usw. Und mittendrin eine eine …

Die European Super League: Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich

Ein Alleingang im Fußball, der jedoch genauso schnell in sich zusammenfällt, wie er startete. Was auf die 60-stündige Super League passt, ist nichts Neues, sondern ein altes Schema. Auch im Fußball gilt: Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Weder 2021 die European Super League –noch 1920 die Gründung des ersten deutschen Profivereins, auf die der DFB mit einer Machtdemonstration reagierte, indem …

“Ascendit in mare bestia” – Kaiser Friedrich II. und Papst Gregor IX.

Diese Hausarbeit habe ich im Sommersemester 2011 im Proseminar “Kaiser und Papst” bei Dr. Regina Schäfer (Geschichte, Uni Mainz) verfasst. Einleitung Kaum eine Persönlichkeit des Mittelalters wurde in so unterschiedlicher Weise charakterisiert wie Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen. Er stelle auf Grund seiner ausgeprägten vielfältigen Interessen für seine Zeitgenossen eine außergewöhnliche Persönlichkeit dar, weshalb die divergierenden Charakterisierungen zustande kamen. War er für seine Bewunderer stupor …

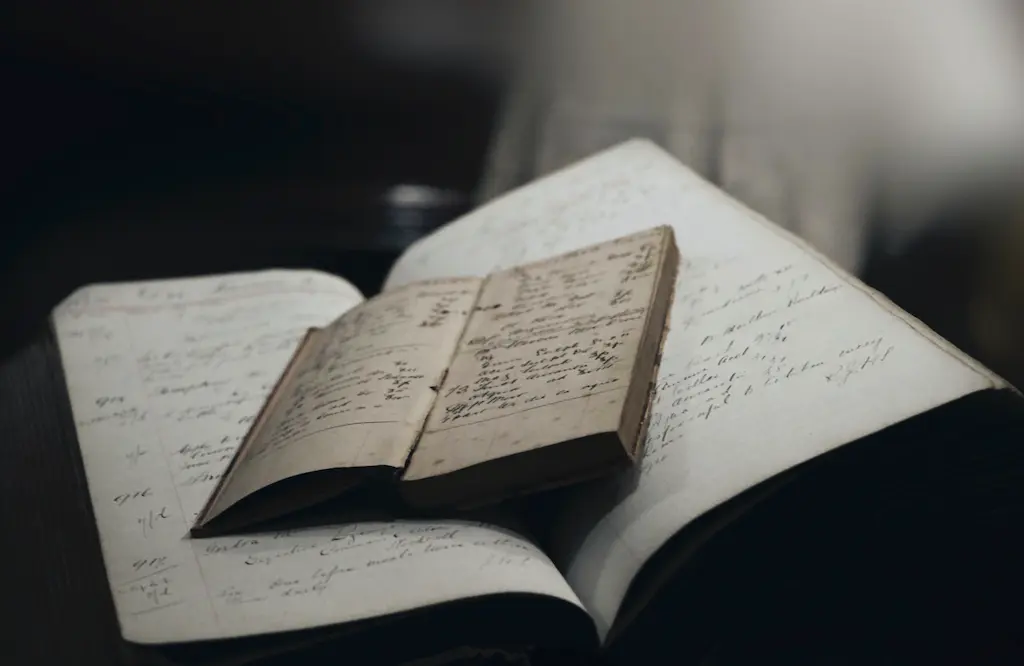

Familiengeschichte-Tipps für die Recherche

Hier finden Sie einige Familiengeschichte-Tipps, denn die eigene Geschichte zu recherchieren ist en vogue, vor allem seit der Corona-Pandemie. Viele Menschen interessieren sich nicht unbedingt für die Geschichte, wohl aber die der eigenen Familie. Jede Woche erreichen mich einige Anfragen im Archiv, die ich teils selbst bearbeiten kann oder aber an andere Stellen oder auf Quellen verweisen kann. Familiengeschichte-Tipps: Wie gehe ich mit einem Familiennachlass …

Güterverzeichnis Kloster Rupertsberg bis 1300

Meine Abschlussarbeit behandelt die Güter und das Netzwerk von Kloster Rupertsberg bis 1300. Dafür habe ich allerdings nur die gedruckten Urkunden ausgewertet, sonst wäre es eine Dissertation geworden und wahrscheinlich hätte der Umfang auch diese Vorgaben überschritten. Viele Informationen konnte ich deshalb nicht in der Studie unterbringen. Damit meine umfangreiche Datensammlung für andere Regionalhistoriker*innen nutzbar ist, ergänzte ich die Studie um einen sehr langen Anhang, …

Das Meehrche vum Rotkäppche

Domols imme Land gabs emol a Fraa die hot a Dochter. Des Medsche hat so immer en rot Käppche getrah uff’m Kopp. Deshalb hieß des Medche aach Rotkäppche. Dem Medche sei Oma war ziemlich krank. Do hot die Mutter en Freßkorb gemacht und des Rotkäppche dode mit zur Oma geschickt. Bevor des Medche losgang is, seeht die Mutter „Horsch, geh nit vum Weesch ab. Dass …

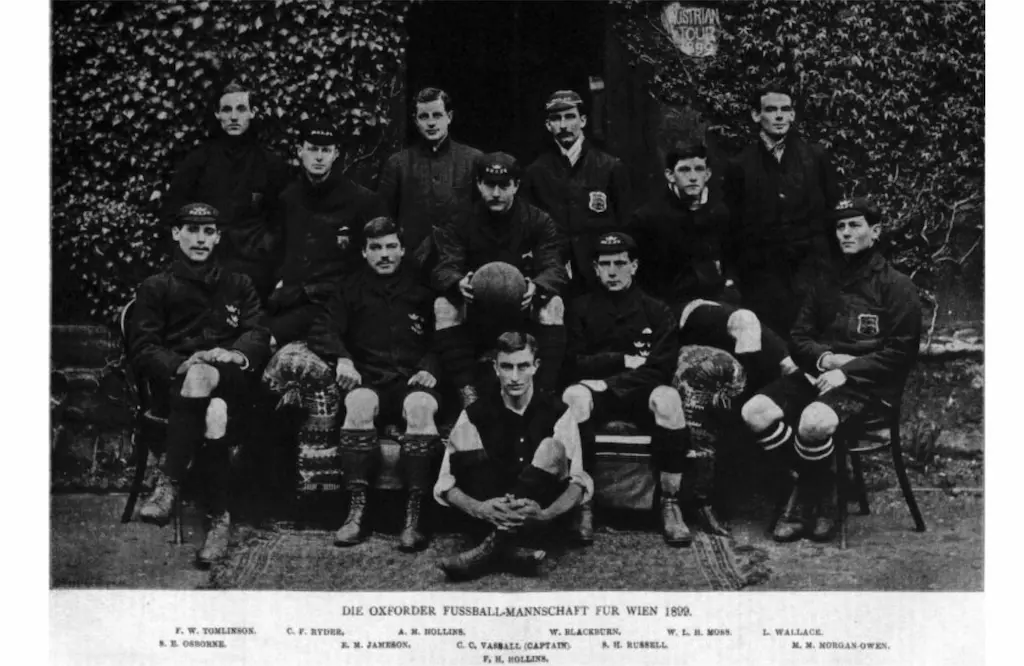

Die Quintessenz des Spieles

Am 19. Februar 1899 machte die Wiener Allgemeine Sport-Zeitung bekannt((Vgl. NN: Die Oxforder Mannschaft in Wien. In: Allgemeine Sport-Zeitung [Wien], 19.02.1899. S. 192. Letzter Zugriff: 04.03.2018.)), dass der Oxford University Association Football Club zu Spielen in Prag und Wien über die Ostertage nach Österreich reiste. Einem damals sehr erfolgreichen Club der Football Association, der als Universitätsverein nun in der Liga der Fußballmannschaften von britischen Universitäten …

Der feine Sportlikör “Hahohe”

Kurz stutzte ich, als ich in der wöchentlich erschienenen Arbeitssport-Zeitschrift namens Freie Sport-Woche die Überschrift “Wer kennt den feinen Sportlikör ‘Hahohe’?” las. Werbung? – Nein. Kommt daher der Ruf der Hertha-Fans? – Nein, den gab es schon vorher und gab dem Likör den Namen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es sich bei dem Artikel um die Wahrheit oder eine Verulkung des “bürgerlichen Fußballsports” durch die …