Ein Alleingang im Fußball, der jedoch genauso schnell in sich zusammenfällt, wie er startete. Was auf die 60-stündige Super League passt, ist nichts Neues, sondern ein altes Schema. Auch im Fußball gilt: Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Weder 2021 die European Super League –noch 1920 die Gründung des ersten deutschen…

Tag: Neuzeit

Die Quintessenz des Spieles

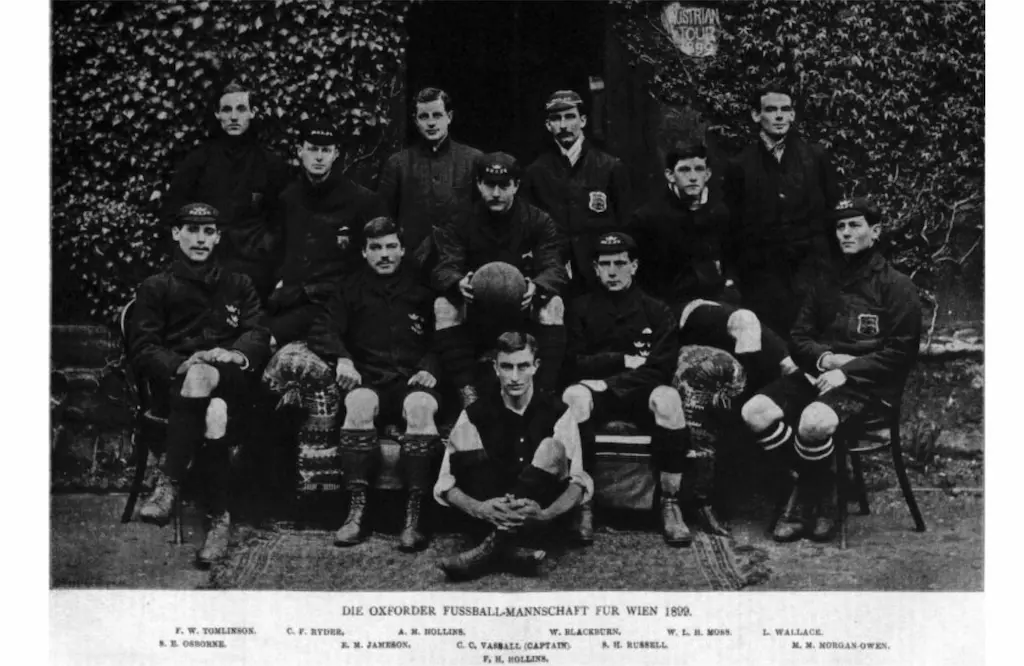

Am 19. Februar 1899 machte die Wiener Allgemeine Sport-Zeitung bekannt((Vgl. NN: Die Oxforder Mannschaft in Wien. In: Allgemeine Sport-Zeitung [Wien], 19.02.1899. S. 192. Letzter Zugriff: 04.03.2018.)), dass der Oxford University Association Football Club zu Spielen in Prag und Wien über die Ostertage nach Österreich reiste. Einem damals sehr erfolgreichen Club der Football Association, der als…

Der feine Sportlikör “Hahohe”

Kurz stutzte ich, als ich in der wöchentlich erschienenen Arbeitssport-Zeitschrift namens Freie Sport-Woche die Überschrift “Wer kennt den feinen Sportlikör ‘Hahohe’?” las. Werbung? – Nein. Kommt daher der Ruf der Hertha-Fans? – Nein, den gab es schon vorher und gab dem Likör den Namen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es sich bei dem Artikel…

„Ich schrieb verhältnismäßig viel.” – Eine erste Auswertung

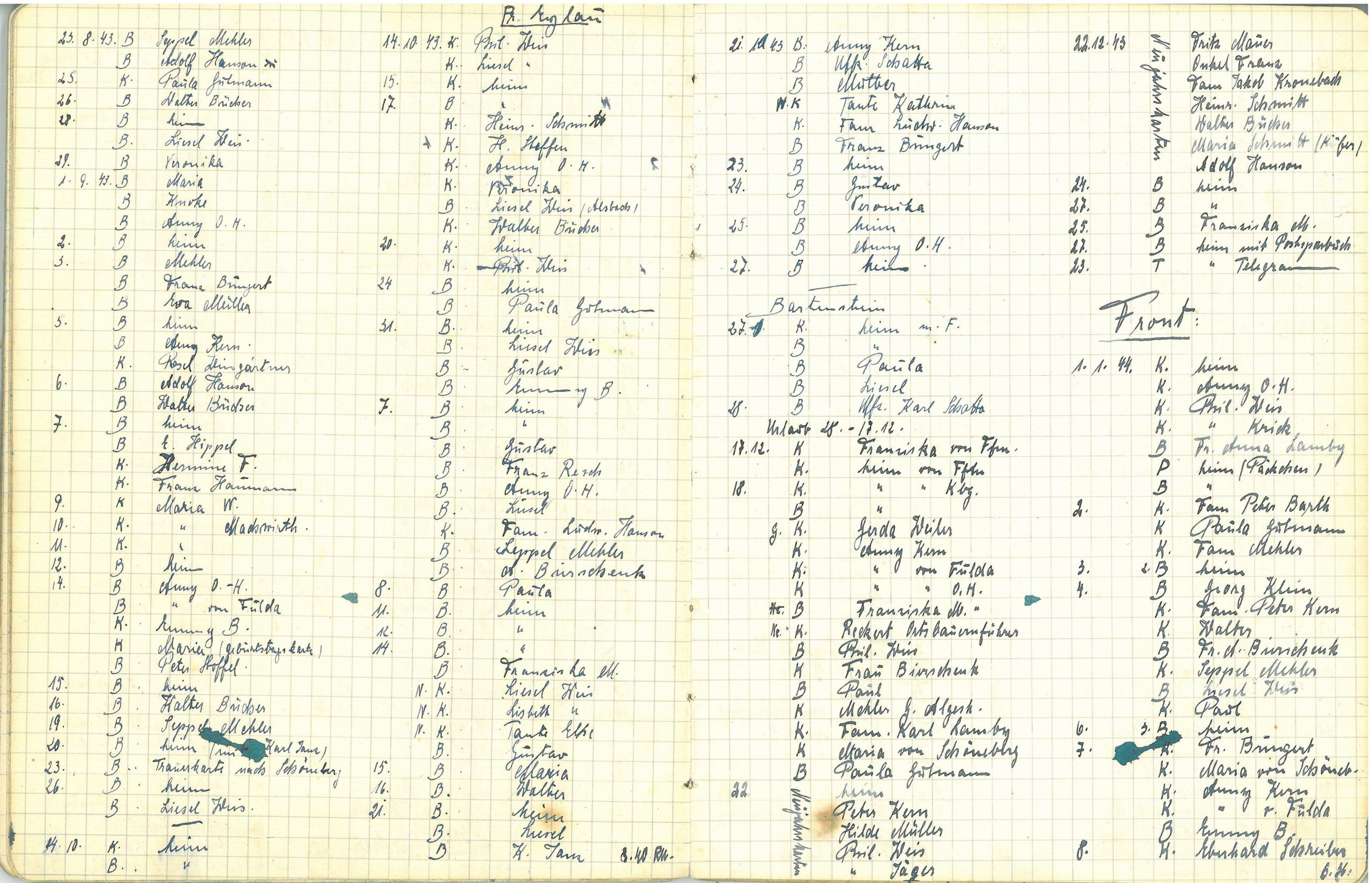

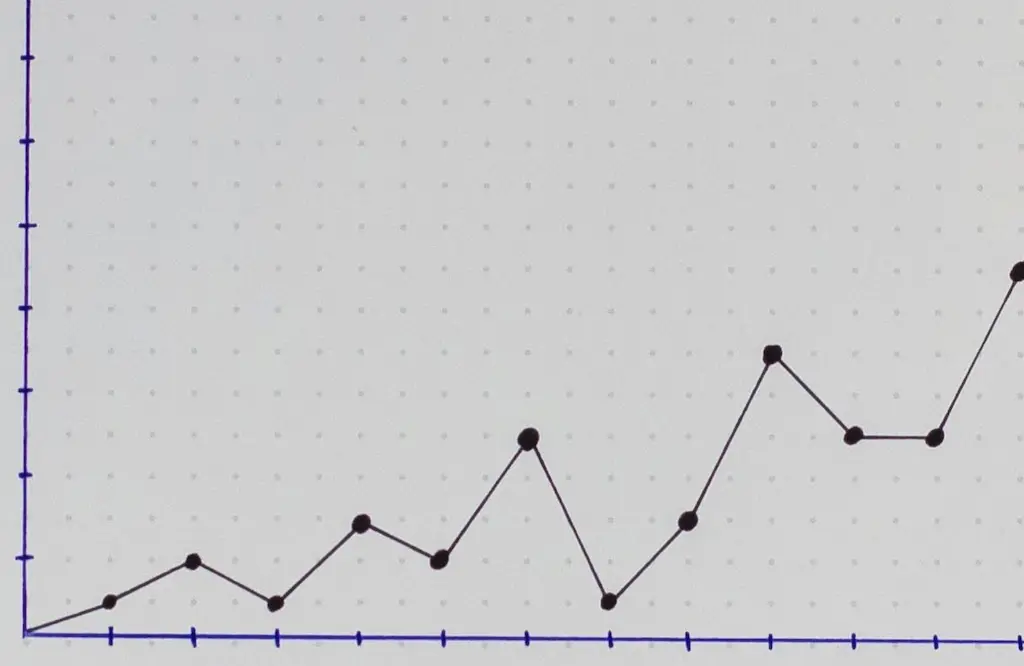

Wie schon angekündigt, habe ich mich mit der detaillierten Auflistung von erhaltener und versandter Post von Philipp Weinheimer beschäftigt. Er schrieb zwischen 1940 bis März 1945 insgesamt 1459 ((Philipp Weinheimer schrieb schon auf der ersten Seite des Postausgangs: „Ich schrieb verhältnismäßig viel. Zuerst im R.A.D. in Dahnen (Eifel)“, S. 70. Er schrieb durchschnittlich knapp eine…

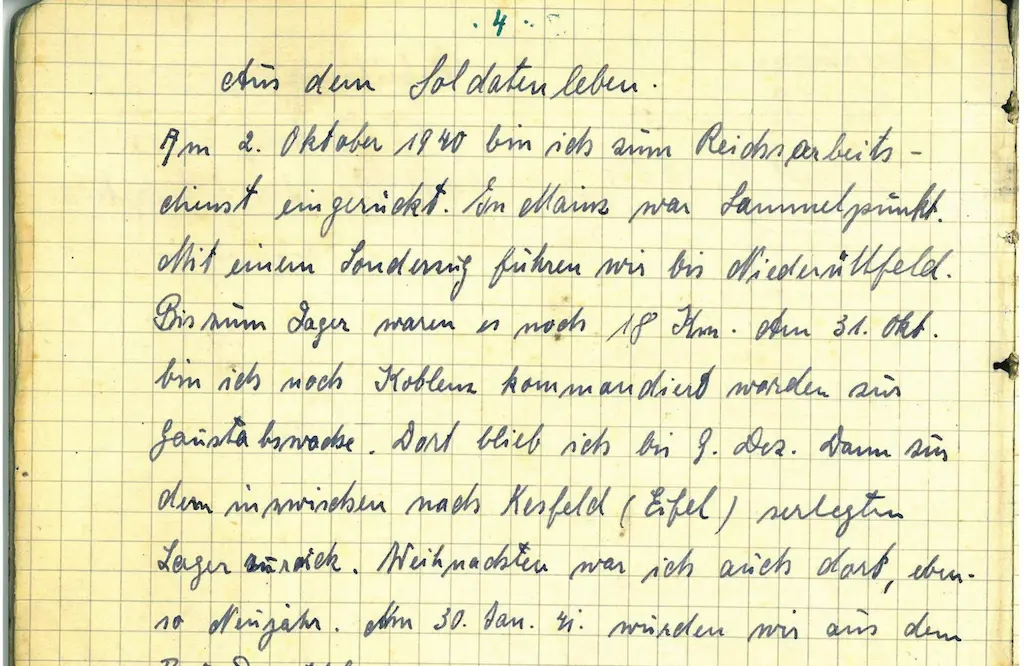

“Aus dem Soldatenleben”

Nachdem ich vor einigen Wochen bereits Erinnerungen von Philipp Weinheimer zu seiner dritten Verletzung 1944 veröffentlicht habe, folgen nun drei weitere Seiten über seine Zeit als Soldat zwischen 1940 und 1942, die er in einer Kladde veröffentlicht hat. In dieser Kladde “Kriegstagebuch” sammelte er während des 2. Weltkrieges diverse Erinnerungen, die teilweise in folgenden Blogbeiträgen…

24. Juli 1944, St. Petersburg. Ein Brief von Philipp Weinheimer

Edition eines undatierten Briefes von Philipp Weinheimer (1921-2006), der Ende des 2. Weltkrieges an der Front in St. Petersburg stationiert war. Im Brief blickte er auf den 24. Juli 1944 zurück, als ein russischer Angriff ihn schwer am Arm verwundete. Zuvor war er als Soldat bei der unsäglichen Leningradblockade beteiligt, aber bereits Mitte Januar mit…

Juden in der Burschenschaft im 19. Jahrhundert

Diese Hausarbeit habe ich im Wintersemester 2005/06 im Seminar “Urburschenschaftlicher und nationaler Gedanke im 19. und 20. Jahrhundert” bei Dr. Helma Brunck (Geschichte, Uni Mainz) verfasst. Einleitung Juden repräsentieren 2006 in Deutschland einen Bevölkerungsanteil von 100.000 bei 80 Mio. Bis 1938 waren es 600.000 in Deutschland bei 60 Mio. Und 200.000 in Österreich. Diskriminiert wurden Juden…

Doctor Who in der Vergangenheit

Doctor reist mit der T.A.R.D.I.S. durch Zeit und Raum. Zwar reiste sie*er häufiger in Paralleluniversen und die Zukunft denn in die Vergangenheit. Nämlich 41 Mal in den New Who, den seit 2005 produzierten Staffeln (Stand: S13E04). Dabei traf the Doctor in der Vergangenheit auf allerlei bekannte Personen oder Ereignisse der vor allem englischen Geschichte. Stark…

Datenauswertung in practise

Ich bin gerade mal wieder mit der Feldpost von Philipp Weinheimer beschäftigt. Mit einem Update zur abgeschlossenen Auswertung am Ende des Artikel. Ich habe nun die Hälfte der Feldpostdaten systematisch gesammelt – allerdings erst die des Eingangs. Ich nutze dafür, recht primitiv, Excel. Senkrecht links die Namen, die ich dann und dann alphabetisch sortiere und…

Vom Kaiserreich zur Kommerzialisierung: Deutschland und der moderne Fußball

„Moderner Fußball“ ist ein Schlagwort. Ein Schlagwort, das in Zeiten von wankendem 50+1, zunehmender Kommerzialisierung, zerstückelter Spieltage etc. vorwiegend negativ konnotiert ist. Aber war der Fußball vorher alt? Antik? Natürlich mitnichten. Etymologisch betrachtet, bedeutet modern nichts anderes als „modisch/nach heutiger Mode“. Synonyme sind Adjektive wie aktuell, neu(artig), zeitgemäß und meinen damit auch fortschrittlich und etwas, das…