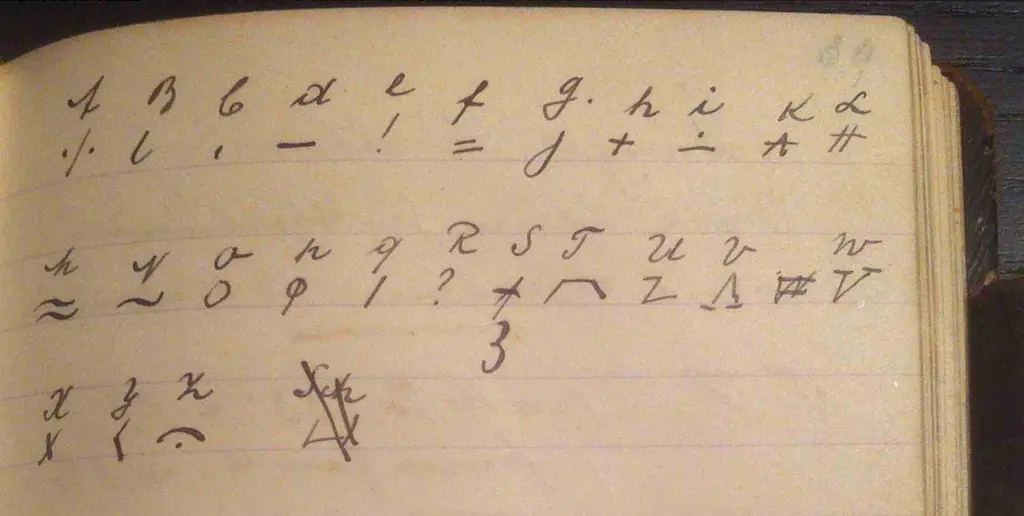

Diese Geheimschrift hat nur indirekt mit Ockenheim zu tun. Genau genommen nur die Tatsache, dass sie dem Notizbuch eines Ockenheimers entnommen wurde. Nämlich dem Notizbuch meines Uropas Nikolaus Weinheimer. In dem (spätestens ab) 1903 bis 1924 geführten und nur sporadisch gefüllten Notizbuch finden sich vorwiegend landwirtschaftliche Angaben: Wo welche Pflanzen gekauft wurden, wann was geerntet wurde…

Category: Philipp Weinheimer

„Ich schrieb verhältnismäßig viel.” – Eine erste Auswertung

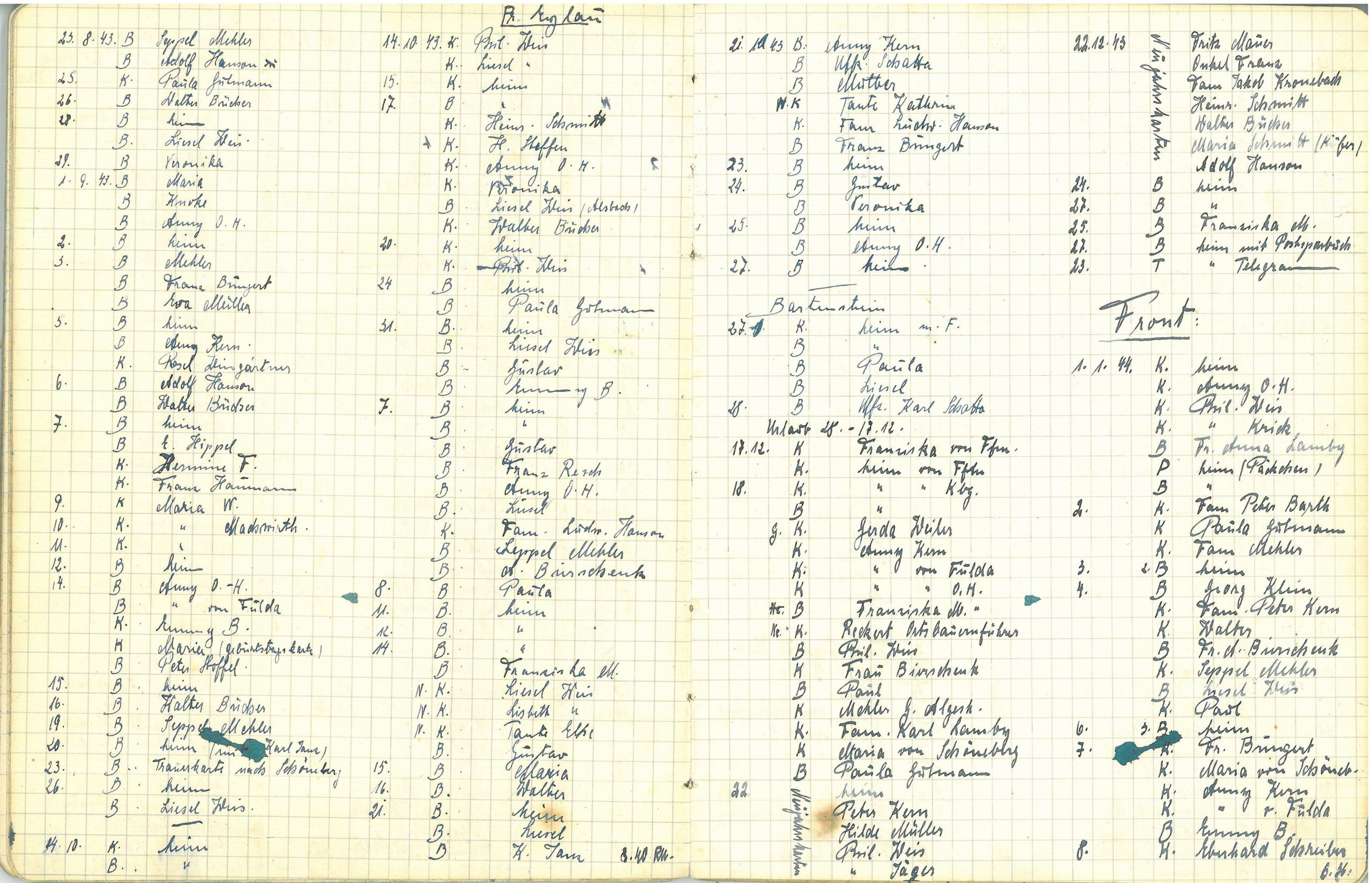

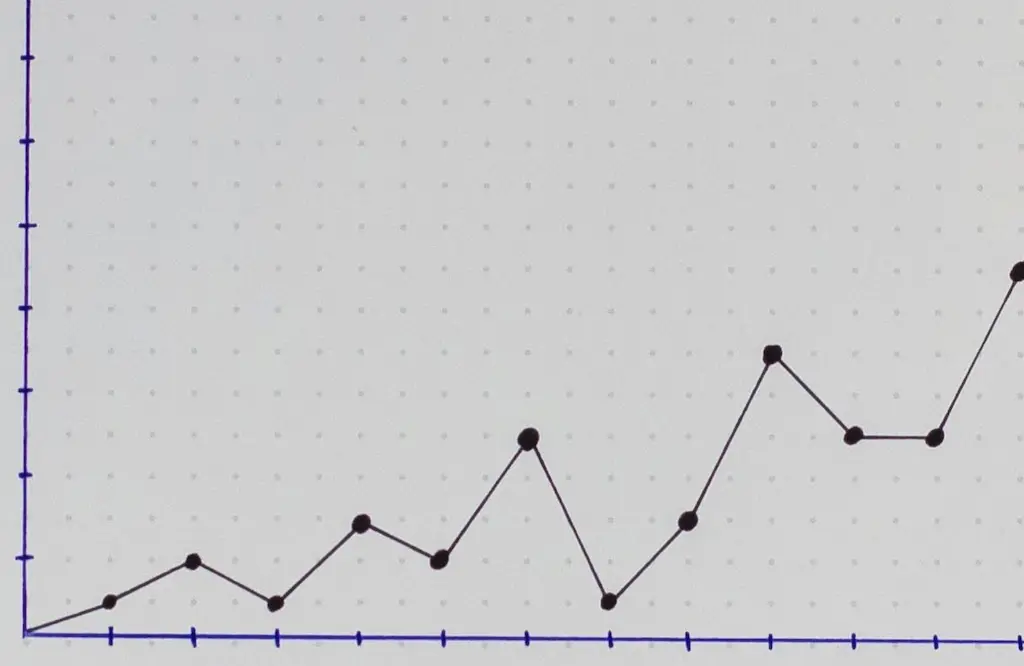

Wie schon angekündigt, habe ich mich mit der detaillierten Auflistung von erhaltener und versandter Post von Philipp Weinheimer beschäftigt. Er schrieb zwischen 1940 bis März 1945 insgesamt 1459 ((Philipp Weinheimer schrieb schon auf der ersten Seite des Postausgangs: „Ich schrieb verhältnismäßig viel. Zuerst im R.A.D. in Dahnen (Eifel)“, S. 70. Er schrieb durchschnittlich knapp eine…

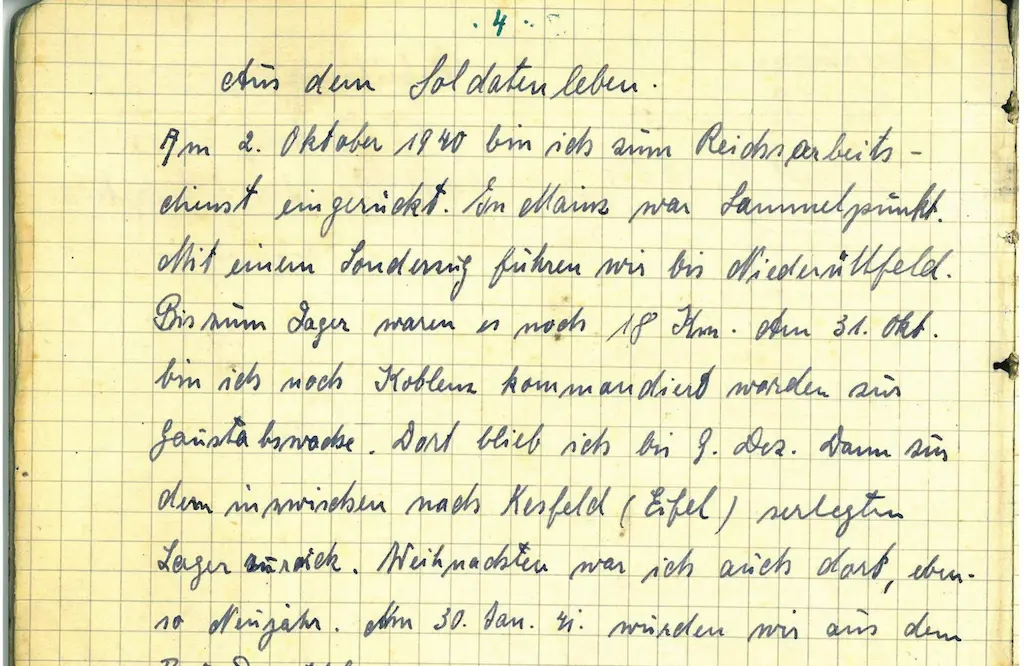

“Aus dem Soldatenleben”

Nachdem ich vor einigen Wochen bereits Erinnerungen von Philipp Weinheimer zu seiner dritten Verletzung 1944 veröffentlicht habe, folgen nun drei weitere Seiten über seine Zeit als Soldat zwischen 1940 und 1942, die er in einer Kladde veröffentlicht hat. In dieser Kladde “Kriegstagebuch” sammelte er während des 2. Weltkrieges diverse Erinnerungen, die teilweise in folgenden Blogbeiträgen…

24. Juli 1944, St. Petersburg. Ein Brief von Philipp Weinheimer

Edition eines undatierten Briefes von Philipp Weinheimer (1921-2006), der Ende des 2. Weltkrieges an der Front in St. Petersburg stationiert war. Im Brief blickte er auf den 24. Juli 1944 zurück, als ein russischer Angriff ihn schwer am Arm verwundete. Zuvor war er als Soldat bei der unsäglichen Leningradblockade beteiligt, aber bereits Mitte Januar mit…

Datenauswertung in practise

Ich bin gerade mal wieder mit der Feldpost von Philipp Weinheimer beschäftigt. Mit einem Update zur abgeschlossenen Auswertung am Ende des Artikel. Ich habe nun die Hälfte der Feldpostdaten systematisch gesammelt – allerdings erst die des Eingangs. Ich nutze dafür, recht primitiv, Excel. Senkrecht links die Namen, die ich dann und dann alphabetisch sortiere und…