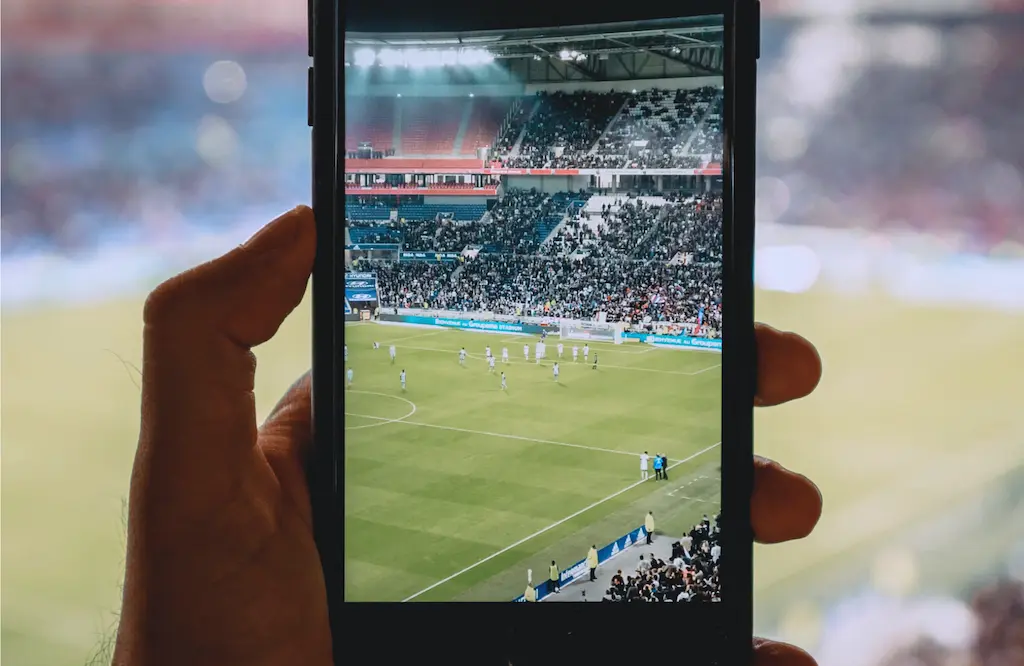

Ein Alleingang im Fußball, der jedoch genauso schnell in sich zusammenfällt, wie er startete. Was auf die 60-stündige Super League passt, ist nichts Neues, sondern ein altes Schema. Auch im Fußball gilt: Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Weder 2021 die European Super League –noch 1920 die Gründung des ersten deutschen Profivereins, auf die der DFB mit einer Machtdemonstration reagierte, indem …

All posts tagged: Zeitgeschichte

Familiengeschichte-Tipps für die Recherche

Hier finden Sie einige Familiengeschichte-Tipps, denn die eigene Geschichte zu recherchieren ist en vogue, vor allem seit der Corona-Pandemie. Viele Menschen interessieren sich nicht unbedingt für die Geschichte, wohl aber die der eigenen Familie. Jede Woche erreichen mich einige Anfragen im Archiv, die ich teils selbst bearbeiten kann oder aber an andere Stellen oder auf Quellen verweisen kann. Familiengeschichte-Tipps: Wie gehe ich mit einem Familiennachlass …

Doctor Who in der Vergangenheit

Doctor reist mit der T.A.R.D.I.S. durch Zeit und Raum. Zwar reiste sie*er häufiger in Paralleluniversen und die Zukunft denn in die Vergangenheit. Nämlich 41 Mal in den New Who, den seit 2005 produzierten Staffeln (Stand: S13E04). Dabei traf the Doctor in der Vergangenheit auf allerlei bekannte Personen oder Ereignisse der vor allem englischen Geschichte. Stark neuzeit-lastig sind die Besuche, denn über die Hälfte der Zeitreisen …